Une fois n’est pas coutume dans ce blog, nous délaissons l’imprimé pour partir à la découverte d’un autre trésor du patrimoine graphique : les manuscrits médiévaux. Saviez-vous que la Bibliothèque royale de Belgique en possède une collection parmi les plus prestigieuses ? Partons visiter la Libraire des ducs de Bourgogne !

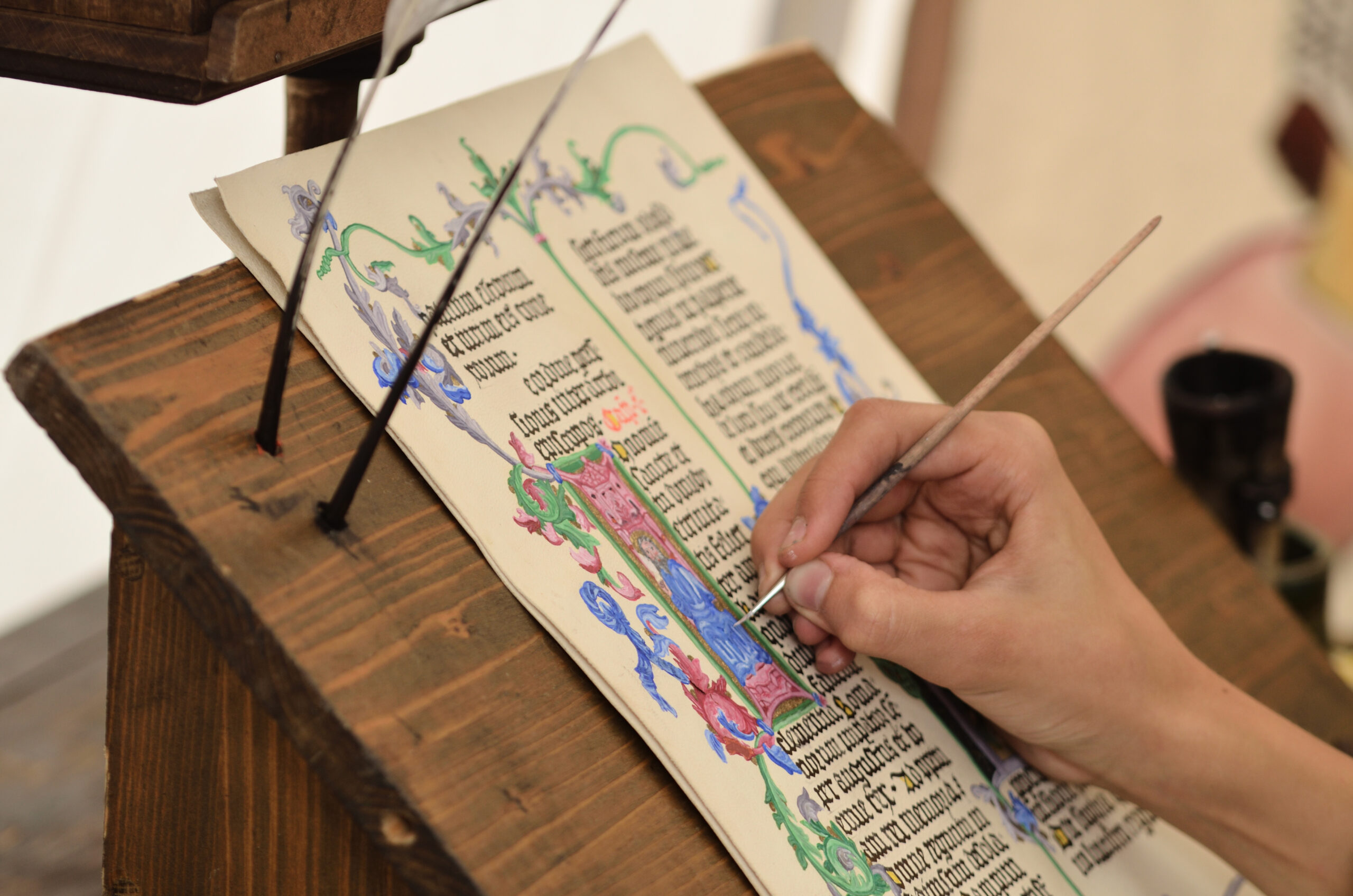

Avant les années 1460, quand commence à se répandre l’imprimerie à caractères mobiles inventée par Gutenberg, chaque livre est un objet unique, dont la fabrication a réclamé un long et fastidieux travail puisqu’il a fallu intégralement l’écrire à la main. Le plus souvent, ce sont des moines qui accomplissent cette tâche mais, vers la fin du Moyen Âge, on voit apparaître à leurs côtés des ateliers de copistes de plus en plus nombreux, pour certains très renommés.

Les ducs de Bourgogne, amis des arts

Le livre médiéval est d’autant plus précieux qu’il est généralement écrit sur parchemin – une matière elle-même rare et coûteuse – et qu’il est parfois enluminé, c’est-à-dire illustré par des artistes spécialisés. Les plus beaux livres sont donc des objets de grand luxe, que seuls possèdent les plus riches et les plus puissants seigneurs.

Parmi ceux-là figurent les ducs de Bourgogne, qui régnèrent sur nos régions aux XIVe et XVe siècles. En quatre générations, de Philippe le Hardi à Charles le Téméraire, ils se taillèrent, par mariages et conquêtes, un État presque aussi étendu et peuplé que la France, et qui fut la matrice de la Belgique moderne. Flandre, Brabant, Hainaut et Limbourg en faisaient partie. Bruxelles, où les ducs s’étaient fait construire un palais, était l’une de ses capitales.

Dans la chapelle de Nassau, porte d’entrée du KBR Museum.

Ces ducs de Bourgogne furent aussi de grands amateurs d’art et de généreux mécènes, qui accumulèrent l’une des plus fabuleuses collections de manuscrits de leur temps – comparable à celles des Médicis ou des rois de France.

Ses origines remontent au premier d’entre eux, Philippe le Hardi. Bibliophile averti, il collectionnait toutes sortes de beaux ouvrages, religieux, historiques, scientifiques ou littéraires ; il en fit même réaliser quelques-uns sur commande. Son mariage en 1369 avec Marguerite de Male lui permit non seulement d’unir la Bourgogne à la Flandre, dont Marguerite était l’héritière, mais aussi sa propre bibliothèque à celle, déjà riche, des comtes de Flandre.

La bibliothèque fut ensuite augmentée par leur fils, Jean sans Peur, mais surtout par leur petits-fils, Philippe le Bon, dont le long règne marqua une formidable montée en puissance de l’État bourguignon. Lui aussi fut un grand bibliophile, qui commanda de nombreux ouvrages, en reçut en cadeau, en racheta à d’autres collectionneurs… Mais il fit également de sa bibliothèque un instrument de prestige, s’adressant aux meilleurs artistes pour illustrer ses plus beaux manuscrits, ainsi qu’un outil de propagande politique : Philippe ambitionnait de rétablir l’ancien royaume de Bourgogne, ce qui se traduisit par la commande d’ouvrages historiques soutenant ses prétentions…

Dans les tourments de l’histoire

Le rêve d’un royaume bourguignon s’évanouit à la mort de son fils et successeur, Charles le Téméraire, en 1477 – alors même que le livre imprimé venait à concurrencer le manuscrit. Au décès de Charles, qui avait encore agrandi la collection de ses aïeux, la bibliothèque des ducs de Bourgogne comptait environ un millier de volumes. Transmise à ses descendants, dont Charles Quint, elle subira ensuite les atteintes du temps, des hommes et de la fatalité, qui l’amputeront des deux tiers environ.

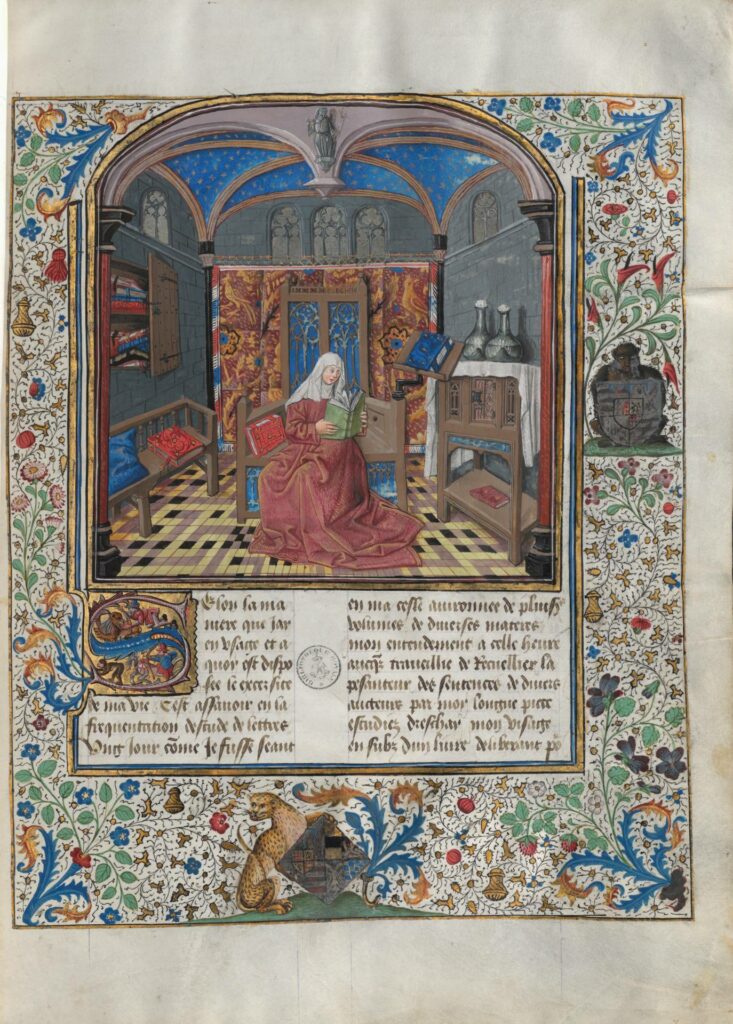

Christine de Pizan à son cabinet de travail (La Cité des dames, photo KBR)

En 1559, sous la domination espagnole, la collection est d’abord rassemblée au palais du Coudenberg pour constituer le fonds d’une Bibliothèque royale : c’est l’origine même de la Bibliothèque royale de Belgique, la KBR. Hélas, le palais brûle en 1731. La plupart des manuscrits sont sauvés, mais la collection est par la suite dispersée. Des dizaines d’ouvrages sont confisqués par la France, d’abord en 1746, après la prise de Bruxelles par les troupes de Louis XV, puis lors de la Révolution française. Comble d’infortune : la collection, restituée (mais pas totalement), sera partiellement détruite en 1827 dans l’incendie du palais de Charles de Lorraine.

Des pièces exceptionnelles

Rescapés de ces calamités, 270 livres sont aujourd’hui conservés au KBR Museum. Parmi les pièces maîtresses figurent notamment le Psautier de Peterborough, réalisé dans les années 1300 et richement illustré ; plusieurs ouvrages de la philosophe et poétesse Christine de Pizan, parfois écrits de sa propre main, parmi lesquels « La Cité des dames » que l’on peut considérer comme une œuvre pré-féministe ; sans oublier les magnifiques « Chroniques du Hainaut » en trois tomes et 1700 pages, commandées par Philippe le Bon et conçues pour légitimer sa domination sur le comté dont il s’était emparé.

(Photo KBR)

La collection, réunie dans la Librairie de Bourgogne, a été ouverte au public en 2021 dans une muséographie vivante et interactive, qui permet d’admirer une sélection d’une quarantaine de manuscrits. Trop fragiles pour être exposés en permanence, ils sont remplacés à tour de rôle, tous les quatre mois – on ne verra donc pas la même chose à chaque visite. Les précieux manuscrits ne sont pas seuls : des « cocons » permettent de découvrir différents aspects du livre médiéval grâce à des projections animées. On peut aussi feuilleter des manuscrits numérisés et même de s’initier aux secrets de l’enluminure ou de la reliure. Plus d’info sur le site de la KBR.