Le saviez-vous ? La Belgique a été terre d’accueil de nombreux écrivains contraints de s’éloigner de leur pays, tout particulièrement au XIXe siècle, quand Victor Hugo, Alexandre Dumas ou Lord Byron s’établirent temporairement à Bruxelles.

Au n° 27 de la Grand-Place de Bruxelles, une plaque posée sur la façade de la Maison du Pigeon le rappelle : « Victor Hugo a habité cette maison en 1852 ».

Celui qui fut le plus grand écrivain français de son temps vivait à l’époque un exil forcé, à la suite du coup d’État mené par Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851. Hugo, qui était alors député, s’y était opposé et avait même fait partie d’un comité de résistance. Menacé d’arrestation, il préféra s’enfuir pour Bruxelles, sous la fausse identité… d’un ouvrier imprimeur ! Il ne fut pas le seul : au lendemain du coup d’État, ce furent près de 800 intellectuels français qui trouvèrent refuge en Belgique, dont Alexandre Dumas ou le journaliste Victor Schoelcher.

Prière de bien se tenir

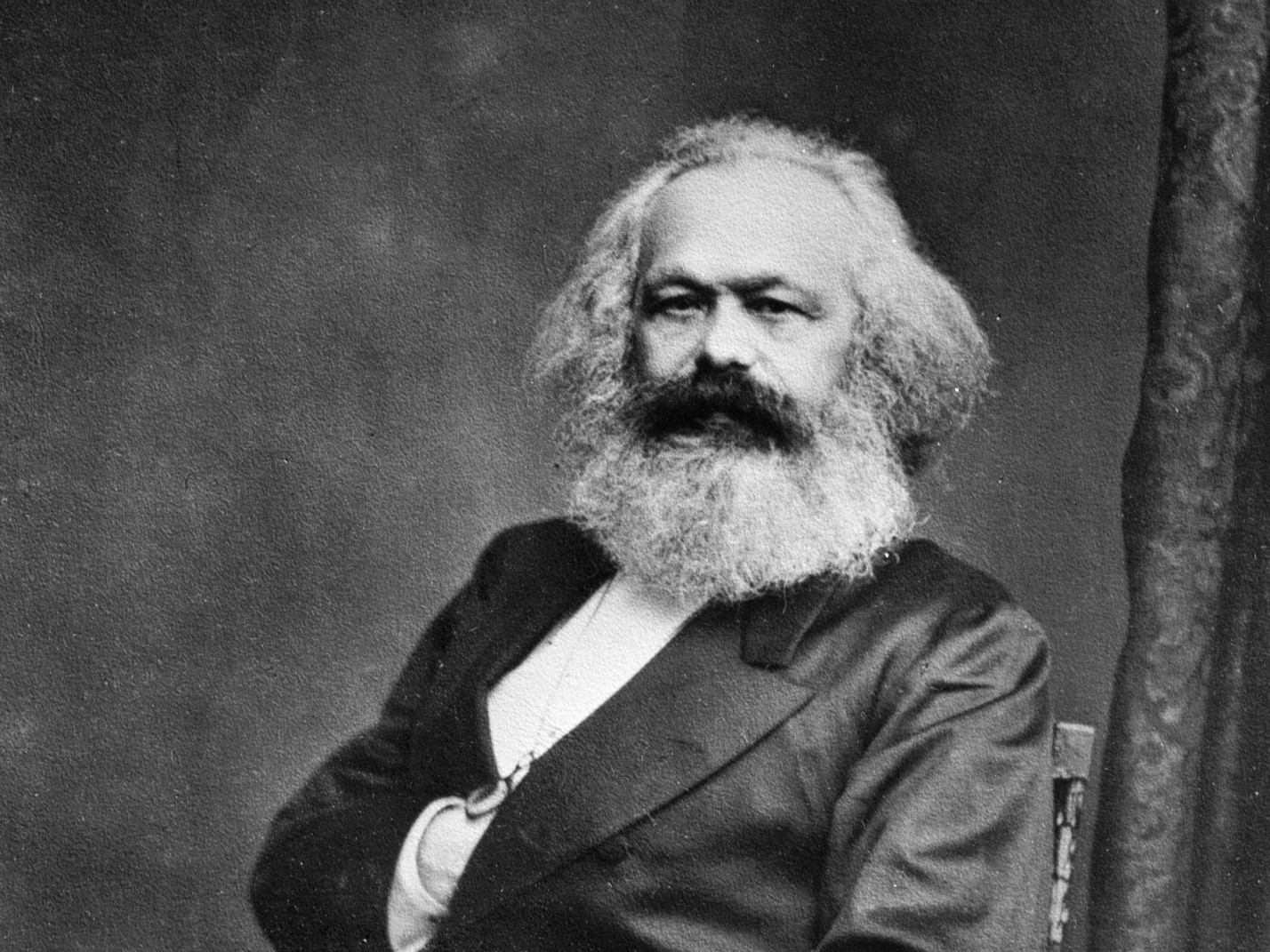

La Belgique avait l’avantage d’être proche et accessible ; en outre, on y parlait français. Surtout, dans l’Europe conservatrice et même réactionnaire du XIXe siècle, la Belgique, qui s’était dotée d’une constitution particulièrement libérale, apparaissait comme un havre de tolérance. C’est sans doute pour cette raison que Karl Marx, expulsé d’Allemagne puis de France, s’y était déjà installé en 1845.

L’exil n’est pas facile pour autant. La Belgique a certes des principes, mais elle ne veut pas d’ennuis. Les réfugiés sont tolérés pour autant qu’ils se tiennent tranquilles ; ils vivent surveillés et sont priés de s’abstenir d’activités politiques, d’autant que la France ne manque pas de faire pression sur son petit voisin… Bref, tolérance et liberté ont des limites.

C’est néanmoins à Bruxelles que Victor Hugo publie Napoléon le Petit, un vigoureux pamphlet contre le nouvel empereur, qui s’en trouve fort mécontent. Bien embarrassées, les autorités belges prient Hugo de s’en aller ; il ne sera resté que huit mois. Il prend alors la route de la Grande-Bretagne, suivant Karl Marx, dont les idées révolutionnaires avaient de quoi inquiéter et que la Belgique avait déjà expulsé en 1848. Ce sera le cas de nombreux autres intellectuels réprouvés, pour qui notre pays n’aura été qu’une étape plus ou moins longue.

Dumas et Byron, criblés de dettes

Le cas d’Alexandre Dumas est un peu différent : exilé en même temps que Hugo, il proteste lui aussi contre le régime de Napoléon III, mais il a d’autres raisons de fuir. Menacé de banqueroute, il veut se mettre à l’abri de ses créanciers – il rentrera d’ailleurs en France dès 1853, ayant trouvé un accord avec eux. Quant à Byron, s’il quitte la Grande-Bretagne en mai 1816, c’est à la fois pour échapper à ses créanciers, aux scandales qui l’accablent, et pour oublier un mariage désastreux. Le poète ne reste cependant que quelques semaines à Bruxelles, avant de partir pour la Suisse – sans payer sa voiture. C’est encore pour cause de dettes que l’éditeur Poulet-Malassis se réfugiera en Belgique en 1863. Il y imprimera clandestinement des ouvrages prohibés en France : des textes un peu lestes, mais aussi des écrits républicains.

Au fil de ce XIXe siècle tumultueux, si beaucoup d’autres écrivains passent par notre royaume, c’est rarement pour des raisons politiques : Baudelaire, qui ne s’y plaît pas, écrit Pauvre Belgique ; Rimbaud et Verlaine y vivent une passion troublée (c’est à Bruxelles que Verlaine tire sur son amant et c’est à Mons qu’il est emprisonné deux ans) ; les sœurs Brontë y séjournent en pensionnat…

André Gide en quête de discrétion

Après la chute de Napoléon III et l’avènement de la IIIe République, en 1870, les auteurs français auront beaucoup moins de raisons de s’exiler. Il n’empêche que, parfois, certains préféreront faire imprimer ou publier en Belgique certains ouvrages « sensibles », histoire de ne pas éveiller l’attention des fâcheux.

André Gide sera de ceux-là. L’écrivain, prix Nobel de littérature en 1947, connaissait bien la Belgique. Il entretenait des relations amicales avec de nombreux auteurs belges, dont Verhaeren et Maeterlinck ; il collabora avec le mensuel littéraire belge Antée, ancêtre de la Nouvelle Revue Française ; c’est aussi en Belgique, à Bruges, qu’il trouva un imprimeur de confiance : les Presses Sainte-Catherine.

La maison brugeoise imprimera quelques-unes des œuvres majeures de Gide, mais aussi certains ouvrages plus intimes que l’auteur n’osait sans doute pas imprimer en France, par crainte d’un possible scandale. Ainsi Corydon, un essai qui traite d’homosexualité, dont Gide fit tirer les premiers exemplaires anonymement à Bruges, mais aussi le récit autobiographique Si le grain ne meurt, pour lequel, dans sa correspondance avec son imprimeur, Gide réclame la plus grande discrétion – il évoque « le manuscrit que je vous ai confié » pour éviter d’en citer le titre ; on ne sait jamais…

Aujourd’hui, il ne viendrait sans doute plus à l’idée d’un écrivain français, allemand ou britannique de se réfugier en Belgique ou d’y exiler ses œuvres. Mais ailleurs, d’autres écrivains, d’autres imprimeurs, d’autres éditeurs sont encore menacés pour les idées qu’ils expriment ou qu’ils contribuent à diffuser. La censure, dans ce monde, est toujours d’actualité.